1.防犯カメラ・顔識別機能付きカメラシステムに関する個人情報保護法ガイドラインQAの一部改正

個人情報保護委員会(PPC)は、本年3月30日に有識者委員会報告書「犯罪予防や安全確保のための顔識別機能付きカメラシステムの利用について」を公表したこと等を踏まえて、5月25日に個人情報保護法ガイドラインQ&Aについて、防犯カメラや顔識別機能付きカメラシステムに関して一部改正等を行ったことをウェブサイトで公表しています。このブログ記事ではこの一部改正を見てみたいと思います。

・令和5年5月25日 個人情報保護委員会「「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に関するQ&Aの更新」(PDF)

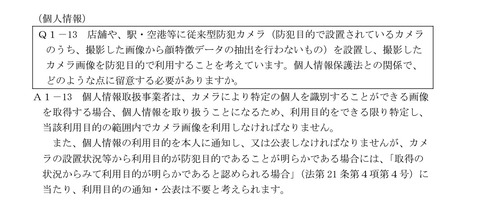

2.従来型防犯カメラ(QA1-13)

改正個人情報保護法ガイドラインQ&A(以下「QA」)は、防犯カメラを「従来型防犯カメラ」(QA1-13等)と「顔識別機能付きカメラシステム」(QA1-14等)の2つに分けて解説しています。

顔識別機能付きカメラシステムとは、「顔識別機能付きカメラシステムは、検知対象者の顔画像12 及び顔特徴データをあらかじめ照合用データベースに登録しておき、カメラにより取得した画像から抽出した被撮影者の顔特徴データと照合し、被撮影者がデータベースに登録された者と同一人物である可能性が高いと検知した場合にアラート通知等がなされるシステムである。 」と解説されています(PPC「犯罪予防や安全確保のためのカメラ画像利用に関する有識者検討会報告書(令和5年3月)」8頁)。

そしてPPCは従来型防犯カメラについて「防犯目的で設置されているカメラのうち、撮影した画像から顔特徴データの抽出を行わないもの」と定義しています(QA1-13)。この顔識別機能付きカメラシステムについて大きく取り上げたことが、今回のQAの改正の大きな目玉であるといえます。

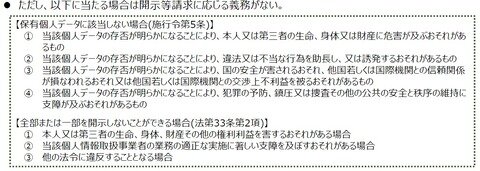

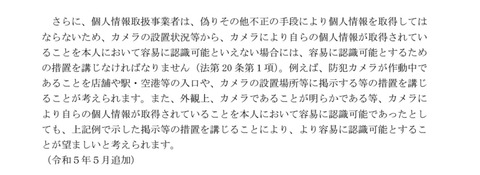

QA1-13は、従来型の防犯カメラについて個人情報保護法上の留意点を解説しています。すなわち、従来型防犯カメラの設置状況などから個人情報の「取得の状況からみて利用目的が明らか」な場合には個人情報保護法21条4項4号により国民個人への利用目的の通知・公表は不要とする一方で、「偽りその他不正の手段」による個人情報の取得を禁止する法20条1項との関係で、「カメラの設置状況等から、カメラにより自らの個人情報が取得されていることを本人において容易に認識可能といえない場合には、容易に認識可能とするための措置を講じなければなりません」として、「例えば、防犯カメラが作動中であることを店舗や駅・空港等の入口や、カメラの設置場所等に掲示する等の措置を講じることが考えられます。」としています。

さらに、「「カメラの設置状況等から、カメラにより自らの個人情報が取得されていることを本人において容易に認識可能」な場合であっても、同様の措置をとることが望ましいとしています。

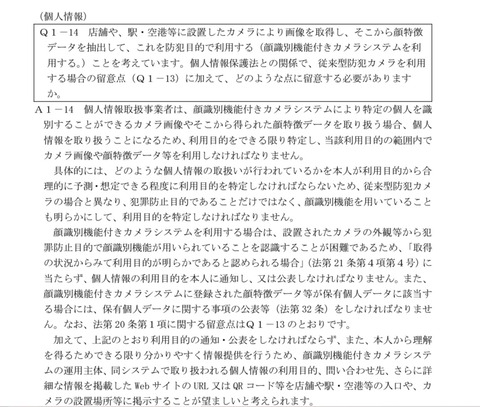

3.顔識別機能付きカメラシステムによる防犯カメラ(QA1-14)

QA1-14は顔識別機能付きカメラシステムによる防犯カメラについて解説しています。この点、顔識別機能付きカメラシステムは顔画像だけでなく顔識別データを取得していることが「取得の状況からみて利用目的が明らか」な場合には該当しないので(法21条4項4号)、事業者は「従来型防犯カメラの場合と異なり、犯罪防止目的であることだけではなく、顔識別機能を用いていることも明らかに」しなければならないと明記されていることは非常に重要であると思われます。またQA1-14は、事業者は顔識別機能付きカメラシステムを設置する場合は、保有個人データに関する事項の公表等(法32条)などの義務も果たさなくてはならないとしています。その上で法20条1項(不正な個人情報の取得の禁止)に関する部分はQA1-13を参照のこととしています。

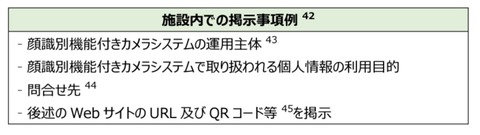

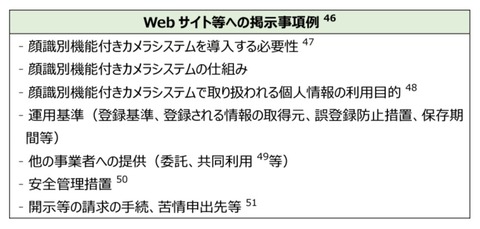

さらにQA1-14は、本人へ分かりやすく情報提供を行うために、①顔識別機能付きカメラシステムの運用主体、②同システムで取り扱われる個人情報の利用目的、③問い合わせ先、④さらに詳細な情報、を掲載したサイトのURLまたはQRコード等を店舗や駅・空港等の入り口やカメラの設置場所に掲示することが望ましいとしています。この点に関しては上述の有識者検討会報告書33頁以下に詳しい解説があります。(ただ、この部分に関しては、書面等に上の事項を列挙して掲示するのではなく、サイトのURLやQRコードなどの掲示としてしまうことは、本人への分かりやすさとして大丈夫なのかと個人的に疑問です。)

(PPC有識者委員会報告書「犯罪予防や安全確保のための顔識別機能付きカメラシステムの利用について」35頁、36頁より)

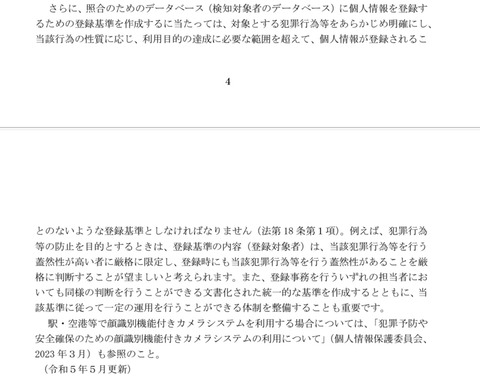

加えて、QA1-14は、顔識別機能付きカメラシステムによる防犯カメラを設置・運用するにあたっては、同システムの濫用を防止するために、事業者は「登録基準」や運用の「文書化された統一的な基準」を制定し、それらを運用するための組織内の「体制を整備」しなくてはならないと明記していることも非常に重要であると思われます。

4.カメラ画像・顔特徴データの共同利用

QA7-50は、顔識別機能付きカメラシステムの防犯カメラによるカメラ画像・顔特徴データの共同利用について解説していますが、「組織的な窃盗の防止」などを例に挙げて、「全国的」な共同利用も「利用目的に照らして真に必要」な場合には許容されると記述したことが大きな改正点であろうと思われます。(有識者検討会の会議では、全国レベルでの共同利用を行う場合には「事業者に事前にPPCに相談させるべきである」趣旨の議論も行われていたのですが、報告書の段階ではカットされたようです。)

この点に関してはこのブログでも取り上げてきた通り、個人情報保護法に関する教科書は、共同利用の最大限度・外延は県などの一つの地域や一つの業界と解説するものが一般的であると思われ(宇賀克也『新・個情法の逐条解説』275頁、園部逸夫・藤原静雄『個情法の解説 第二次改訂版』187頁など)、このQA7-50の改正は大きく踏み込んだものであるといえます。

このQA7-50も指摘するとおり、事業者あるいは事業団体等は、かりに全国レベルで顔識別機能付きカメラシステムの防犯カメラによるカメラ画像・顔特徴データの共同利用を行うとしても、利用目的の達成に必要な最低限度の慎重な運用が必要であると思われます。

この点、QA7-50においてPPCは、QA1-14の登録基準などに加えて、事業者・事業団体に「共同利用する全ての者が同様の取扱いを行うための統一的な運用基準(登録基準や保存期間等)を作成すること」等を求めています。

5.顔識別機能付きカメラシステムのカメラ画像や顔特徴データ等は個人情報データベース等に該当しないのか?(QA1-41)

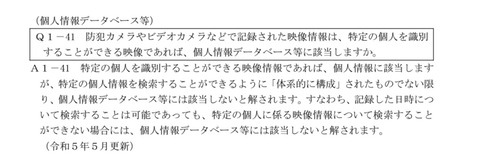

QA1-41は「防犯カメラ等で収集されたカメラ画像等は個人情報データベース等に該当しますか?」というQに対して、「個人情報に該当し得るが、特定の個人を検索できない状態であれば「体系的に構成」されたと言えないので、個人情報データベース等には該当しない」とのみ解説してしまっています。しかしこれはやや説明が足りないのではないでしょうか。

すなわち仮に個人情報データベース等に該当しない場合には、当該データベースに含まれるデータは保有個人データではなく、事業者は本人からの開示・利用停止等の請求に応じる必要がなくなってしまいます。

この点、従来型防犯カメラで収集されたカメラ画像などは個人情報データベース等に該当しないとしても、顔識別機能付きカメラシステムで収集されたカメラ画像や顔特徴データは個人情報データベース等(および保有個人データ)に該当すると思われます。

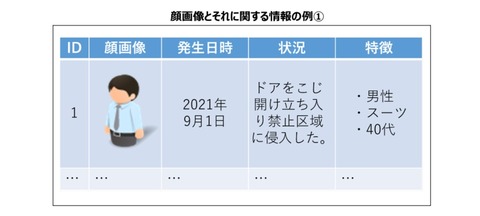

すなわち、PPCの有識者委員会報告書「犯罪予防や安全確保のための顔識別機能付きカメラシステムの利用について」30頁以下には顔識別機能付きカメラシステムの仕組み等が解説されていますが、同システムの照合用データベースは、例えば①ID、②顔画像、③顔特徴データ、④発生日時、⑤犯行の状況(ドアをこじ開け立入禁止地区に侵入など)、⑥犯人の特徴(男性/40代/スーツ姿など)などの情報で構成されていると解説されています。

(PPCの有識者委員会報告書「犯罪予防や安全確保のための顔識別機能付きカメラシステムの利用について」31頁より)

つまり、日時などだけでなく、顔写真、犯行の状況、犯人の特徴などさまざまな項目から照合用データベースは検索可能なのですから、これは「体系的に構成」されており、照合用データベースつまり顔識別機能付きカメラシステムは個人情報データベース等に該当します。したがってそれを運用している事業者は、本人からの開示等の請求に応じる法的義務があります(法33条以下)。

6.開示・利用停止等の開示請求

QA9-13は、防犯カメラに関する保有個人データの開示について説明しています。すなわち「顔識別機能付きカメラシステム等に登録された顔特徴データ等が保有個人データに該当する場合、法令に基づき開示請求等に適切に対応しなければなりません。」と解説しています。

しかしその次の1行は、「すなわち、開示請求がなされた場合には、保有個人データの開示義務の例外事由に該当しない限り、開示請求に適切に対応しなければなりません。」と説明しています。

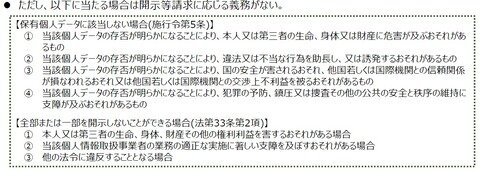

この点、防犯カメラに関するいわゆるブラックリストについては、個人情報保護法施行令5条1号などの「本人又は第三者の生命、身体または財産に危害がおよぶおそれがあるもの」に該当し、保有個人データの開示義務の除外事由に該当する可能性があります。

(PPCのパブコメ「犯罪予防や安全確保のためのカメラ画像利用に関する有識者検討会報告書(案)」より)

ここについてはPPCの有識者委員会報告書「犯罪予防や安全確保のための顔識別機能付きカメラシステムの利用について」のパブコメでも多くの見直しを求める意見が寄せられていました。これらの意見に対してPPCはパブコメ結果において、「施行令第5条の該当性は個別の事案に応じて慎重に判断されるべきものであり、防犯目的であれば直ちに施行令第5条に該当するということを述べるものではありません。」等と回答しています(パブコメ結果45など)

そのため、事業者は誤登録の被害者などから開示等の請求があった場合には、例外事由に該当するからと一律に請求への対応を拒否するのではなく、開示等の請求に誠実に対応する姿勢が求められます。(PPCはこのパブコメ結果45の回答の趣旨をQA1-13にも盛り込むべきだったのではないでしょうか。疑問が残ります。)

なお、PPCは今回のQA改正において、誤登録されてしまった本人が読んで分かりやすい開示・利用停止等の請求のやり方をもQAに載せるべきだったのではないでしょうか(例えば、誤登録していると思われる小売店や警備会社のウェブサイトに掲載されているプライバシーポリシーの開示等の請求手続きに従って書面で請求を行う等)。

このブログ記事が面白かったらシェアやブックマークをお願いします!

■関連するブログ記事

・個人情報保護委員会の「犯罪予防や安全確保のためのカメラ画像利用に関する有識者検討会報告書(案)」に関するパブコメ結果を読んでみた

・JR東日本が防犯カメラ・顔認証技術により駅構内等の出所者や不審者等を監視することを個人情報保護法などから考えた(追記あり)

・防犯カメラ・顔認証システムと改正個人情報保護法/日置巴美弁護士の論文を読んで

PR